Eテレで放送されている「びじゅチューン!」。古今東西の美術作品を井上涼さんのユニークな視点と音楽で紹介してくれる番組なんだけど、その中でも俺が特に「そうきたか!」と唸っちまったのが「窓ごしの孔雀明王」なんだ。

今回は、「窓ごしの孔雀明王」の元ネタになった仏像の解説と、歌詞に込められた深いかもしれない意味を、俺なりに徹底的に紹介していきたいと思う。これを知れば、君も美術館に行きたくなること間違いなしだ。

【結論】元ネタは国宝「孔雀明王像」

まず最初に結論から書いてしまうと、「孔雀明王クリーニング」の元ネタは東京国立博物館が所蔵する国宝「孔雀明王像」なんだ。とにかくまずは仏画を見てみよう。

国宝の「孔雀明王像」は、平安時代に描かれたとされる絹本の仏画で、その美しさと迫力はマジで国宝級。

そもそも孔雀明王っていうのは、仏教における明王の一尊で、他の明王たちがめっちゃ怖い形相をしてるのに対して、孔雀明王は慈悲深い菩薩の姿をしているのが特徴なんだ。

じゃあなんで明王なのかっていうと、孔雀が毒蛇やサソリみたいな毒を持つ生き物を食べるっていう習性から来てる。その毒を喰らっても死なない孔雀の生命力が神格化されて、「人間の三毒(貪り、怒り、愚かさ)や災厄、苦痛を取り除いてくれる仏様」として信仰されるようになったってわけ。ありがてえ存在なんだよな。

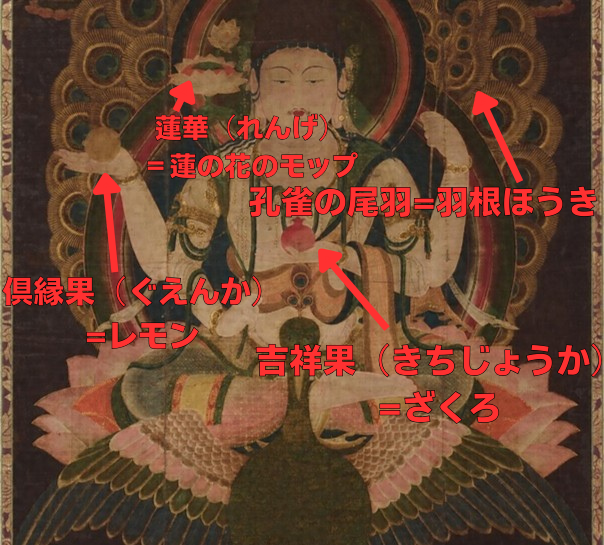

で、この仏画を見てみると、孔雀明王はその名の通り、美しい羽を広げた孔雀の背中に乗っている。そして注目すべきは腕の数。なんと4本もあるんだ(これを四臂(しひ)っていう)。それぞれの腕には「持物(じもつ)」と呼ばれるアイテムを持っている。

- 右第一手:蓮華(れんげ)

- 右第二手:倶縁果(ぐえんか)

- 左第一手:吉祥果(きちじょうか)

- 左第二手:孔雀の尾羽

この4つの持物こそが、井上涼さんの天才的な発想のトリガーになったんだ。

発想がすごい!孔雀明王の持物が窓拭き道具に

さて、ここからが「びじゅチューン!」の真骨頂。井上涼さんは、この孔雀明王が持つ4つのアイテムを、なんと「窓拭きに役立ちそうな道具」に見立てたんだ。

- 倶縁果(ぐえんか) → レモン。柑橘系の果物で、油汚れに強い。窓についた手垢とかを落とすのにピッタリ。

- 吉祥果(きちじょうか) → ざくろ。赤い粒々の果実が、まるでスポンジのようだ、と。これでゴシゴシ窓をこするわけだ。

- 蓮華(れんげ) → 蓮の花のモップ。花びらの部分で優しく泡を拭き取るのかもしれない。見た目も華やかで最高。

- 孔雀の尾羽 → 羽根ほうき。仕上げにサッシのホコリを払うのに使う。自分の乗り物の羽を使うあたり、エコ意識も高い。

この発想の転換よ。仏様が持つありがたいアイテムが、一気に生活感あふれるお掃除グッズに早変わり。この視点の切り替えこそが「びじゅチューン!」の凄さなんだよな。普通の人間には、国宝を前にして「あ、これ窓拭きに使えるな」なんて思考には絶対にならん。

歌詞を深掘り!窓越しに見える人間模様と孔雀明王の優しさ

歌の舞台は「株式会社ジョコンダ」という15階建てのオフィスビル。孔雀明王は屋上から1階ずつ、窓を拭きながら降りてくる。その歌詞を追っていくと、孔雀明王の仕事内容と、その優しい眼差しが見えてくるんだ。

窓の汚れは人々の悩みや苦しみ

歌詞の中では、孔雀明王は「汚れの毒蛇は食べます!」と宣言する。これは元ネタの孔雀明王が毒蛇を食べるという逸話と、窓の汚れをかけてるわけだ。窓についた水垢やホコリといった「汚れ」を、人々の心の中にある「毒(悩みや苦しみ)」に見立てて、それを綺麗に清掃してくれる存在として描いている。

窓の中から見えるのは、新しい制服のデザインを決めかねている社員たち、難しい顔で会議をする人たち、そして時には失恋でもしたのか、階段の隅で落ち込んでいる人。孔雀明王は、そんな彼らの人間模様を少し距離を置きつつも、温かく見守っているんだ。

落ち込む人には羽根をプレゼント

さらに落ち込んでいる社員を見つけた時の孔雀明王は、彼はそっと自分の乗り物である孔雀の羽根を抜き取り、それを羽根ほうきとして使った後、その社員の背中にプレゼントする。

その羽根はキラキラと輝き、受け取った社員は少し元気を取り戻す。直接声をかけるわけじゃない。でも、窓拭きという仕事を通して、人々の心をそっと軽くしてあげたい。そんな孔雀明王の慈悲の心が、この行動に凝縮されてるんだよな。

窓の外から聞こえない「人間讃歌」を歌いながら、彼はただ黙々と窓を磨き続ける。その姿は、まさに現代社会で働く人々を見守る、寡黙で心優しいヒーローそのものだ。

細かすぎる設定!孔雀は飛べないからジャンプする

「びじゅチューン!」の面白さは、発想だけじゃない。元ネタに対するリスペクトからくる、細かすぎる設定にもあるんだ。

この歌の中で、孔雀明王は孔雀に乗ってビルからビルへと移動するんだけど、よーくアニメーションを見ると、孔雀は羽ばたいているわけじゃない。力強くジャンプしているんだ。

これ、なんでかわかるか?

実は、孔雀はキジ科の鳥で、あの美しい飾り羽を持っているのはオスだけ。そして、彼らは長距離を飛ぶのが得意じゃない。せいぜい数メートルの滑空が限界なんだと。

井上涼さんはその事実をちゃんと踏まえて、「孔雀は飛べないから、ジャンプ」という設定にしたわけだ。こういう細かいこだわりが、作品に深みと説得力を与えてるんだよな。

ちなみに、孔雀明王と孔雀は、ちゃんと「安全」と書かれた黄色いヘルメットを被ってる。高所作業だからな。安全第一。こういうユーモアもたまらない魅力だ。

仏像の見方が変わる!「びじゅチューン!」の凄さ

「窓ごしの孔雀明王」は、一見するとただの面白い歌とアニメーションだ。でもその裏には、国宝「孔雀明王像」という元ネタへの深い理解とリスペクトが隠されている。

仏像が持つ本来の意味(災厄を取り除く)を、「窓の汚れを落とす」という現代的な仕事に置き換え、4本の腕と持物を「便利な窓拭き道具」と解釈する。この大胆かつ愛情あふれる翻訳作業こそが、「びじゅチューン!」が多くの人に愛される理由なんだろうな。

この記事を読んで、少しでも「窓ごしの孔雀明王」の面白さが伝わったら嬉しい。そして、もし興味が湧いたら、ぜひ東京国立博物館に足を運んで、本物の国宝「孔雀明王像」を見てみてほしい。きっと、今までとは全く違う視点で、この美しい仏画を楽しめるはずだから。その時、君の耳には、窓越しに聞こえないはずの、あの人間讃歌が聞こえてくるかもしれない。

コメント